Dua puluh tahun reformasi bergulir, kita masih juga diselubungi atmosfer Orde Baru. Tabiat rezim otoritarian yang merasa terganggu dengan kritik terhadap kekuasaan, alergi dengan keanekaragaman perspektif, kemudian mengekang hak warga negaranya untuk berpikir dan berpendapat, terwariskan dengan kasus-kasus penyitaan buku yang kerap terjadi.

Sebulan belakangan, tiga kali penyitaan buku dilakukan aparat militer. Pertama, di Kediri, Jawa timur. Kedua, di Padang, Sumatera Barat. Ketiga, di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ironisnya, alasan ada propaganda paham komunisme dan Partai Komunis Indonesia juga dituduhkan pada buku-buku yang ditulis oleh Bung Karno, Presiden Pertama Republik Indonesia dan beberapa terbitan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Saya berani bertaruh, aparat yang menyita buku tersebut belum sempat membaca buku-buku itu. Karena sebagaimana yang disampaikan kepada wartawan, saat menyita buku-buku di Kediri, mereka pun mengakui “baru akan melakukan pengkajian” terhadap buku-buku tersebut.

Lantas, dalam tahap ‘melakukan kajian’, mengapa aparat sudah melakukan eksekusi penyitaan? Terlebih lagi dengan kilah adanya propaganda paham yang bertentangan dengan ideologi negara.

Dari sini, saya melihat ada tiga kekeliruan dalam penyitaan buku tersebut.

Pertama, aparat yang bertindak tidak mengerti dan tidak mematuhi hukum yang berlaku.

Bahwa penyitaan barang-barang cetakan (termasuk buku) dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian, dan alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum mestinya merujuk kepada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di situ ditegaskan, “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat”.

Tahun 2010 lalu, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum —yang biasa digunakan oleh penguasa dengan sewenang-wenang untuk menyita buku dan membredel pers sejak rezim orde lama.

Menurut MK, penyitaan barang-barang cetakan dengan tanpa proses hukum nyata melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kedua, ada argumen yang beredar di kalangan aparatur negara “bahwa kebebasan seseorang dapat dibatasi dengan undang-undang”, bukan dalam artian kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas. Hal itu memang betul dan diterangkan juga dalam konstitusi, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Akan tetapi, perlu dipahami pula, pembatasan tersebut hanya untuk tujuan —yang secara tegas disebutkan—semata-mata untuk pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis.

Pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu -yang merupakan pembatasan hak asasi- tanpa melalui due process of law itu jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Ketiga, terjadinya penyitaan buku oleh aparat dalam alam demokrasi ini adalah lambang kemunduran. Kita seolah dibawa kembali hidup di bawah kekolotan rezim otoriter Orde Baru yang merasa kebenaran hanya melekat padanya dan merasa terusik oleh keanekaragaman perspektif dan sudut pandang. Atau lebih jauh lagi, rezim kolonial yang takut bila rakyat jajahannya cerdas, hingga nanti mampu melawan kesewenang-wenangan yang mereka lakukan.

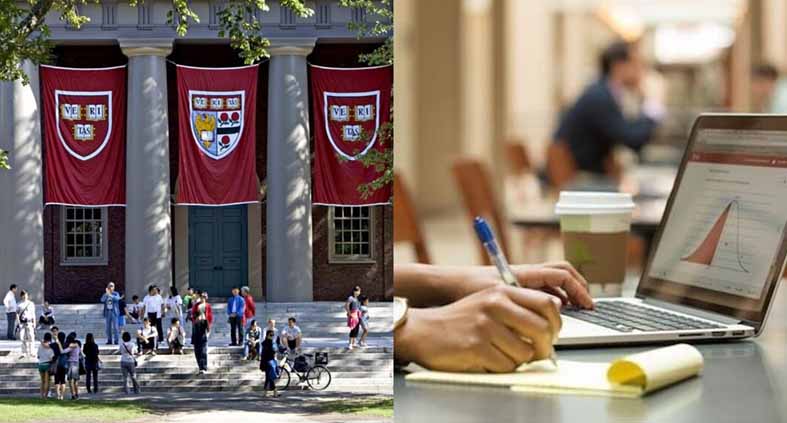

Padahal ada kebebasan mimbar akademik yang mesti dihargai bila suatu bangsa ingin maju secara intelektual. Filsuf Austria, Michael Polanyi, menyebut, that academic freedom was a fundamental necessity for the production of true knowledge.

Senada dengan Polanyi, profesor Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa kebebasan akademik ialah landasan moral para ilmuwan untuk bekerja memaksimalkan kemampuan intelektualnya.

Jika menghendaki bangsa yang kuat, kebebasan akademik tak boleh dibatasi oleh siapa pun, bahkan harus didukung sepenuhnya oleh negara melalui perangkat hukum.

Di Indonesia, kebebasan akademik pada dasarnya telah telah dijamin dalam konstitusi; dituangkan dalam Pasal 24 UUD 1945, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (termasuk dalam buku-buku).

Juga dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya tertulis bahwa penyelenggaraan pendidikan dan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik.

Pada praktiknya di kampus-kampus, tidak mungkin apabila seseorang mengambil studi sejarah tetapi tidak mempelajari sejarah komunisme. Begitupun dengan marxisme, misalnya Anda berkuliah di jurusan Hubungan Internasional (HI). Marxisme (termasuk juga Neomarxisme) ialah aliran dalam teori HI yang wajib dipelajari mahasiswa, selain realisme, konstruktivisme, dan sebagainya.